- 就活の企業選びで失敗しないためには、どうしたらいいの?

- 企業選びの基準や優先順位が知りたい

- 将来「こんなはずじゃなかった」と後悔したくない……

こんな悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。

実は、この記事を書いた僕も「入社した後で、就活失敗に気づいた人間」です。

具体的には、社会人3年目にうつ病を経験。

働き盛りの20代後半に1年以上休職し、かなりつらい思いをしました。

だからこそ「あなたには同じ思いをしてほしくない!」と本気で思っています。

そこでこの記事では、僕自身の経験をもとに「就活の企業選びで失敗しないためのポイント」をわかりやすくまとめました。

「入ってよかった」と思える企業と出会いたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください!

この記事でわかること

- 就活の軸と企業の選び方

- 企業選びでよくある失敗

- 企業選びで失敗しないためのポイント

悩みを話せなくて困っているあなた、1度ぼくに話してみませんか?

- 転職や就職についての悩みを解決した実績多数

- これまで140人以上の悩みを解決し、94.6%の方が満足

- 「メンタル心理カウンセラー」資格保持

\そのモヤモヤ、スッキリに変えます/

就活の企業選びでまず考えるべき3つの軸

早速、就活の企業選びで最初に考えるべき3つの軸から見ていきましょう。

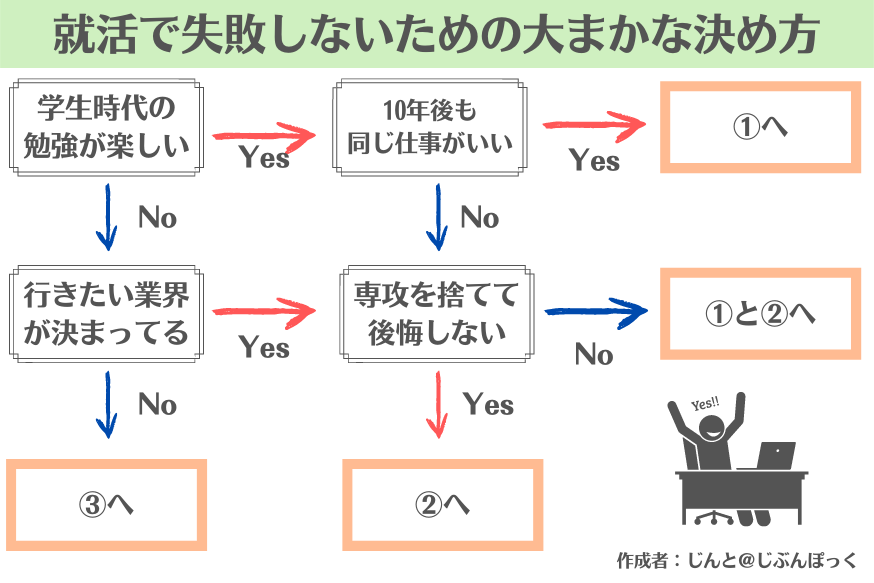

上のフローチャートを参考に、あなたはどのタイプに当てはまるのかを考えてみてください。

このチャートは、「どんな基準で企業を選ぶべきか」を整理するためのものです。

自分の価値観や得意分野を意識しながら確認していくと、「なんとなく有名だから」「給料が高そうだから」といった後悔につながる選び方を避けられます。

①:学生時代の専攻を活かす

大学や専門学校で学んだ内容を、仕事に活かしたい。

そう感じているなら、その専攻を軸に企業を選ぶのはとても良い判断です。

学生時代に学んだことをそのまま仕事にできれば、入社後のギャップが少なく、早い段階で成果を出しやすくなります。

とくに、研究や実験、分析が好きなタイプは、理系職や技術職で力を発揮しやすいでしょう。

しかし、どんな仕事でも「働く前後で感じるギャップ」をゼロにするのは難しいです。

色々な会社の説明会や座談会に参加し、仕事に対するイメージをしっかり持っておかないと、あとでしんどい思いをするかもしれません。

②:興味を持った仕事に挑む

興味を持った仕事があるなら、積極的にその業界や職種を知る機会を作りましょう。

たとえ専攻が違っても、説明会や座談会に参加すれば「自分に向いているか」を具体的に判断できます。

じんと

じんとぼくの知人で「機械専攻だけど金融系に就職した」という人がいますが、色々な業界の説明会に足を運んだ末の決断でした。

加えて、説明会や座談会で「専攻と全く関係ないけど入社し、仕事を楽しんでいる」という先輩と出会えるかもしれません。

もしそんな人と出会えたら、ぜひ以下の3つを質問しましょう。

- 今の仕事に決めた理由

- 働いてから苦労したこと

- 入社までに学んでおいた方がいいこと

単なる憧れだけではなく、リアルな情報を仕入れておくことが将来後悔しないためには大切ですよ!

③:幅広い業界を見る

どんな仕事をしたいのかまだ決まっていない人は、まずはできるだけ多くの業界や企業を見ることから始めましょう。

家であれこれ考えるより、実際に説明会やイベントに参加したほうが、自分の気持ちや興味の方向性に気づきやすくなります。

実際に知ってみて、思ってもみなかった仕事に惹かれたり、意外な企業で「ここで働きたい」と感じる瞬間があったりするかもしれません。

また、自分の得意・不得意も同時に知っておきたいところ。

今では「自己分析をしながら、自分に合った企業を紹介してくれるサービス」もありますのでぜひ活用しましょう。

- 自己分析を見た企業からスカウトが届くキミスカ

- 自己分析はもちろん、企業からスカウトも受けられるキャリアチケットスカウト

※全て無料で登録・利用できます

就活の企業選びで大切な企業規模別のメリット・デメリット

就活の企業選びで忘れてはいけないのが、企業規模の違いを理解することです。

以下の3つでは、それぞれの働き方やキャリアに特徴があります。

- 大企業、公務員

- 中小企業

- ベンチャー企業(スタートアップ)

この章では、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく整理しました。

「安定している方がいいのか」「成長環境を優先したいのか」など、自分に合った企業規模を見つけるヒントにしてください。

※あくまで一般的な傾向なので、会社によって異なることもあります。

大企業・公務員

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 経営が安定している 年収や身分の信用が高い ワークライフバランスがとりやすい | 年功序列が強い企業が多い 異動や転勤が多いケースもある 自分の会社でしか使えないスキルばかりなことも… |

大企業や公務員は、なんといっても「安定していること」が強み。

よほどの不祥事を起こさなければ数年で潰れることはありませんし、給料が日本の平均より高いのもおいしいポイントでしょう。

また、福利厚生の充実や有給の取りやすい環境などから、ワークライフバランスも充実させやすいのもおすすめポイントです。

しかし「年功序列が強い」「自分の会社でしか使えないスキルが多い」といったデメリットも。

なかでも、極めて上下関係が厳しい「体育会系企業」は、スポーツ経験者などでタテ社会に慣れていないとしんどい思いをします(経験談)。

中小企業

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 転勤や異動が少ない 任される業務の幅が広い ニッチな分野でシェアが高い企業も多い | 大企業より年収が低い 景気の影響でつぶれないかが不安 社員同士の距離感が良くも悪くも近い |

中小企業で働くメリットは、なんといっても幅広い仕事を経験できることです。

大企業では担当業務が細かくなりがちですが、中小企業では一人が複数の仕事を任されることも珍しくありません。

例えば、大企業の総務なら、給与支払い関連だけを担当することがあります。

しかし、中小企業は人数が少ないため、大企業で複数人が担当する仕事をひとりで任されます。

このことから「20代から成長しやすい」のが強みと言えるでしょう。

一方で、「大企業より給料が安い」「潰れないかが不安」といったデメリットもあります。

とはいえ、ニッチな分野でシェアNo.1を誇る「知る人ぞ知る優良企業」も多いです。

そういった会社だと売り上げが安定している可能性が高いので、穴場かもしれませんね。

日本の企業のうち99.7%が中小企業と言われており、候補から外してしまうと0.3%の企業しか受けられません。

大企業に行きたいという人も、中小企業の説明会はいくつかのぞいておきましょう。

ベンチャー企業(スタートアップ)

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 意思決定が早い 仕事を通じて成長しやすい 20代でマネジメントに携われるケースも | 福利厚生が少ない 社長のワンマン経営に悩む可能性がある |

ベンチャー企業(スタートアップ)が持つ最大の魅力は、「スピード感を持って働ける」こと。

意思決定のスピードが速いのはもちろん、仕事のやり方を自分で決められたり、マネジメントに携わるまでのスピードも速いと言えるでしょう。

しかしながら、「福利厚生が少ない」「社長のワンマン経営になりやすい」といったデメリットもあります。

デメリットを知らずに「とにかくベンチャーに行け」という人の声だけを鵜呑みにすると、将来後悔するかもしれません。

就活の企業選びでありがちな失敗3選

就活の企業選びでよくある失敗例は、以下の3つです。

- 大企業しか見ていない

- 大学の専攻以外の仕事を見ていない

- 得意や苦手がわかっていない

僕の経験談を交えながら、1つずつ詳しく見ていきましょう。

大企業しか見ていない

1つ目は「大企業しか見ていない」ことで、いわゆる「大手病」ってやつです。

- 経営が安定してるし、定年までのんびり働けそう

- 有給や産休・育休も取りやすく、ワークライフバランスが良さそう

- 家賃補助や研修制度、割引制度などの福利厚生が充実してそう

大企業に対して、このようなイメージを持っている人は多いです。

ここまで見るとたしかにいいんですが……。

大手病の人は「仕事内容」や「会社の雰囲気」を見逃していることが多いです。

また、親が厳しい家庭だと「大企業に入りなさい」と何度も言われ、本当に働きたい仕事を諦めて大企業に行ったケースもあります。

僕の周りを見ても、中学受験経験者や旧帝大卒業など「高学歴な人」に多いですね。

大学の専攻以外の仕事を見ていない

2つ目は「大学の専攻以外見ていない」ことで、特に理系の人がはまりやすい落とし穴です。

例えば大学で機械系専攻だった僕の場合

- 力学や機械制御などの座学

- CAD(設計図を描くソフト)や学生実験

- 研究室で取り組んだテーマ

といった知識や経験を活かして、以下のような職種に就く人が多いです。

- 機械設計エンジニア

- 生産管理技術者

- 自動運転などの研究開発

もちろん、心から機械が好きで成果も出せているなら問題ないでしょう。

しかし、「大学の講義や研究が楽しくない」と思っていて、仕事になったら楽しくなるということはほぼありません。

ぼくも自動車が好きで機械系に入りましたが……正直、人間科学のほうが興味がありました。

加えて院卒だと、長年のキャリアを捨てることになります。

そのため、周囲から「もったいない」と言われるのもまたつらいところですね。

自分の得意や苦手がわかっていない

3つ目は「自分の得意や苦手がわかっていない」ことです。

例えば、手先が不器用なあなたが、細かい作業が求められる仕事に就いたとしましょう。

うまく仕事を進めることができず、上司から怒られますよね。

その後、怒られたくないからと必死に仕事をするも「他の人より遅い」と嫌味も言われます。

スピードを上げるために急いで仕事をした結果ミスが増え、ますます上司に怒られるという悪循環。

こうなると仕事に行くのがつらくなるだけでなく、相手がパワハラ上司だと心を壊すのも時間の問題です。

好きだった仕事も嫌いになってしまいます。

あと、好きな仕事でも苦手なケースは意外と多いです。

「下手の横好き」はビジネスだと通用しないので注意しましょう。

就活の失敗選びで失敗しないための5つのポイント

就活の企業選びで失敗しないためには、自分の軸を明確にして判断することが大切です。

業界や会社の規模に関係なく、次の5つのポイントを意識しておきましょう。

- 大切にしたい価値観に優先順位をつける

- 会社の雰囲気と自分が合うか確かめる

- 5年後、10年後の姿も考える

- 労働関係のニュースを調べる

- 就活エージェントも活用する

この5つを意識しておくことで、「なんとなく」で企業を選ぶことがなくなり、入社後のギャップを防ぐことができます。

大切にしたい価値観に優先順位をつける

就活の企業選びで失敗しないためには、まず「自分の価値観に優先順位をつける」ことが大切です。

「就活の軸を全てを満たした企業だけ」を探しても、正直見つかりません。

例えば、以下の全てを満たす企業はほんの一握り。

- 経営が安定している

- 20代でも成長できる

- ワークライフバランスがとりやすい

- 職場の人間関係が良い

- 自分のやりたい仕事内容

- 地元で働ける

- 年収300万円以上で残業なし

この一握りは倍率の高いことが多いですし、落ちたときに「他に行きたいところがない」と悩みがちです。

そのため、優先順位を自分の中でつけ「譲れない価値観」を3つまで選びましょう。

具体例はこちら

- 職場の人間関係が良い

- ワークライフバランスがとりやすい

- 自分のやりたい仕事内容

会社の雰囲気と自分が合うか確かめる

就活の企業選びで失敗しないためには、仕事内容だけでなく「雰囲気の相性」を見ることがとても大切です。

このブログでは何度か紹介していますが、1番大切なのは「会社の雰囲気(社風)」だと僕は考えてます。

自分の性格と合わなかったら本当にしんどいですし、僕自身もストレスで体調を崩した経験があります。

クラスの誰ともなじめなくて、つらい思いをした経験がある人ならわかるはず。

仕事内容や福利厚生よりも、「社風と性格が合うか」を重視することをおすすめします。

5年後、10年後の姿も考える

就活の企業選びで失敗しないためには、目先の条件だけで判断しない長期的な視点も欠かせません。

意外と多いのが「目先の目標だけで考えてしまう人」。

例えば、以下のようなケースです。

- 女性からモテるために大企業

- なんとなくカッコいいからベンチャー企業

- 内定決まらないから適当に受かったところ入ろう

しかし、社会人生活は今の年齢の倍以上続くので、先を見据えて企業を選ばないと失敗します。

- 給料がよくても残業が多いのはどう思うか

- フリーランスや起業を目指しているのか

- 40年間、同じ仕事や会社で働き続けたいか

など長い目で考えてみましょう。

労働関係のニュースを調べる

「過去に問題を起こしていないかをチェックする」ことは意外と重要です。

なぜなら、1度労働関係のニュースになった会社は、ほとんどの場合改善されていないから。

例えば、三菱電機だと、パワハラや過労による悲しい事件が立て続けに起こっています。

三菱電機では、14年~17年の4年間で、長時間労働などが原因となり技術職や研究職に就く5人が労災認定を受け、うち2人が自死していることが分かっている。また、16年には別の新入社員が、19年に自死した20代男性と同じ寮で自死していたことも明らかになっている。

引用元:ITmediaビジネス

もちろん部署や上司によって変わるので一概には言えませんが、少しでも不安に感じたらやめておくのが得策。

実はぼくが以前勤めていた会社も、10年前に労働トラブルがありましたが、改善されてませんでしたからね……。

- パワハラやセクハラ

- 長時間労働

- 残業代未払い

といったニュースがないかを、検索1ページ目だけでいいので確認しましょう。

就活エージェントも活用する

5つ目は「就活エージェントもうまく活用する」ことです。

なぜ就活エージェントがおすすめかといいますと、「就活のプロが自己分析をサポートしてくれる」から。

就活エージェントに登録すると、あなたに担当者がつきます。

就活支援の経験やノウハウをもとに、自己分析はもちろん、求人紹介やES・面接対策など「就活全般」を徹底サポート。

自分に合った仕事を客観的にアドバイスしてもらえるので、自分の評価と周囲の評価でズレが生じにくいのもいいところですね!

そんな就活エージェントですが、以下の2種類があります。

- 一般型:専攻問わず幅広く紹介してもらえる

- 特化型:理系に多い、職種や学歴で差がある

数多くのなかからぼくがおすすめしたいサービスを厳選しましたので、ぜひチェックしてみてください!

(リンクから各サービスの公式サイトへ飛べます)

- キャリセン就活エージェント

- キャリアチケット就職エージェント:良い担当者だとめっちゃ親身だと定評

▼さらに詳しい情報はこちら

- アカリク就職エージェント

- レバテックルーキー:ITエンジニア志望者限定。ポートフォリオの添削も可能

▼さらに詳しい情報はこちら

就活の企業選びでよくある質問

最後に、就活の企業選びでよくある質問にお答えします。

さらに詳しく知りたい方は、各項目にあるリンクの記事も合わせてご覧ください。

まとめ:就活の企業選びで失敗しないでほしい

この記事では、就活の企業選びのポイントや失敗例を詳しく解説しました。

正直なことを言いますと、この記事で書いてる内容はかなりイレギュラーです。(自分で言うなって感じですが)

自分の気持ちにフタをして大企業に就職し、仕事にも同僚にも恵まれて、幸せな人生を送る。

そんな「就活成功ストーリー」を書いているサイトが多い中で、この記事はかなりリアルで、少しネガティブに感じた人もいるかもしれません。

しかし、ぼくが伝えたいのは……就活は「終わり」ではなく「始まり」ということ。

昔から好きな自動車に仕事で関わったけど、社会人3年目にうつ病を経験しました。

だからこそ、あなたには同じ思いをしてほしくありません。

「就活で大企業に入ること」をゴールにするのではなく、仕事や会社という「人生のパートナー探し」と考えてみてください。

自分に合った環境で得意を活かし、健康に働けるのが1番の「就活成功」ですからね!

最後になりますが、この記事で書いた5つのポイントをもう1度おさらいしましょう。

- 大切にしたい価値観に優先順位をつける

- 会社の雰囲気と自分が合うか確かめる

- 5年後、10年後の姿も考える

- 労働関係のニュースを調べる

- 就活エージェントも活用する

就活に行き詰まったときは、「そういえば『じぶんぽっく』でこんな記事あったな」と思い出してもらえたら嬉しいです。

そのうえで「どうしたらいいかわからない」と悩んだら、筆者じんとのオンライン相談の利用も検討してくださいね!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

ではでは、今日も生きててえらい!

コメント